ALE & BOOKS & CIDER 2024|三日月書店

読書に合うのは、どんなビールだろう?

国立駅から歩いて5分、外国語の本も扱う「三日月書店」の山崎講平さんからの一冊を紹介します!

ALE & BOOKS & CIDER 2024

https://kunitachibrewery.com/ale-books-cider-2024/

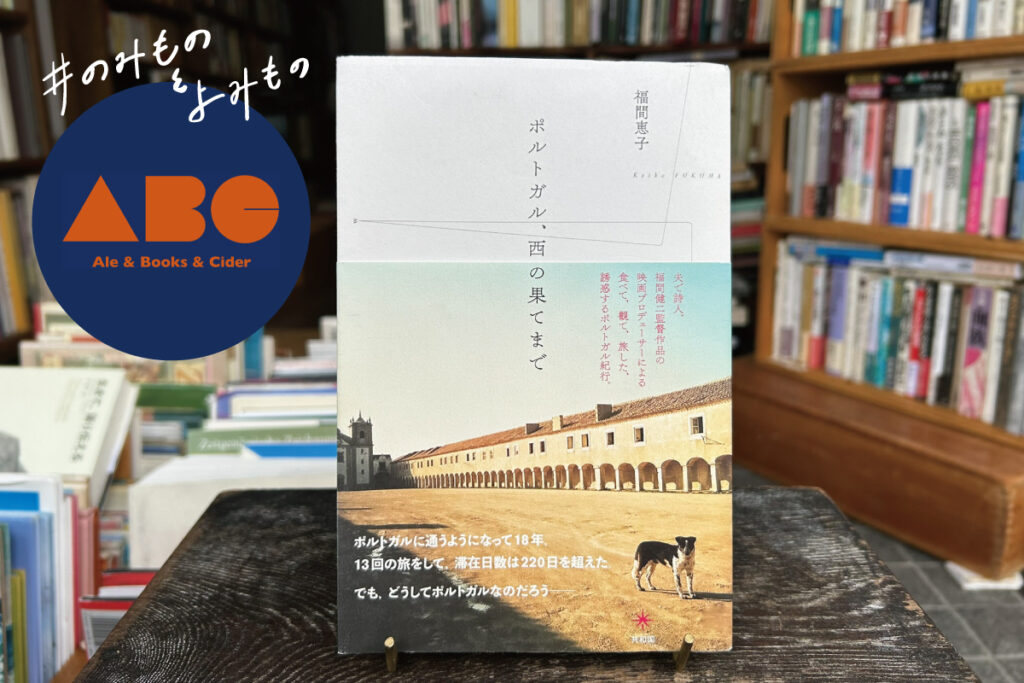

福間恵子『ポルトガル、西の果てまで』 共和国 2021年

9月の終わり、店の仕事を休んで小さな旅をした。まだ暑い東京を出発して、新幹線で北へ向かう。ホームに降りたつと、つめたい空気がうれしかった。駅のロータリーから山を越えるバスに乗り込み、あたたかいシートに体をしずめると、どこまででも行けそうな気がした。町のまん中を流れる川を渡り、古い銀行の建物を通り過ぎる。霧雨の中、傘をさして歩く人たちを眺める。バスの窓から見えるものがみないとおしく思える。このうれしさはきっと旅の中にしかない。それは子どものころから知っているようなうれしさだ。はじまりのうれしさであり、出会い、迎えられることのうれしさだ。旅の目的地はなつかしい海沿いの町。すぐ後ろには雨に濡れる濃い緑の山が迫っている。朝、あたたかい布団の中で、役場のスピーカーから流れるヴェルナーの「野ばら」を聞いた。どんな小さな旅でも、このことをおぼえているから大丈夫とおもえる風景や出会いがある。

旅を書いた本が好きだ。昔の本でも、むずかしい顔をした本でも、その土地にいることのうれしさがあふれているのを見つけると、好きになってしまう。福間恵子さんの『ポルトガル、西の果てまで』には、そんな旅の中にしかないうれしさがつまっている。ポルトガルと出会い、そこから少しずつ付き合いを深めていく。けっして便利ではないバスを乗り継ぎ、国境の町から海沿いの町、さらには大西洋のまん中の諸島まで。町のなかもすみずみまで歩く。映画や本に導かれ、雨に降られ、人と出会い、おいしい食べ物をさがす。そうやって重ねた旅の記録がこの本だ。

この本を読んだら誰だって「ニコの食堂」に行きたくなる。ニコの食堂はリスボンの裏町の坂の途中にある、兄弟でやっている小さな食堂だ。看板も出ていないから、店主の名前からニコの食堂。いつも満員のこの店の料理が本当においしそうで、読んでいるとおなかがすいてくる。特にニコの食堂土曜日限定メニューの「バカリャウ・ア・ラガレイロ」、タラと皮つきジャガイモのオリーブオイルオーブン焼きはぜったいに食べたい。著者の夫で詩人、映画監督の福間健二さんとの少しおさえたニコでのお昼ご飯はこんなかんじだ。ちなみに、もちろんここにパンもついてくる。

「ビール二、白ワインピッチャー一、スープ二、タラ一、デザートのメロン一、エスプレッソ二、しめて9ユーロ。これがニコの食堂の実力である。」

リスボンの南、テージョ川を挟んだアラビダ半島の町、セジンブラでは、キッチン付きの部屋を借りる。市場で色鮮やかな赤い魚のカンタリル、舌平目を買って、野菜、バター、オリーブオイル、塩もしっかり用意して料理する姿は頼もしい。パンとワインをそろえてのディナーはこの上なく贅沢だ。

料理と同じように、この本でたくさんのポルトガルの映画、文学とも出会える。映画ではマルガリーダ・コルデイロ、アントニオ・レイス、マノエル・ド・オリヴェイラ、ペドロ・コスタ、鈴木仁篤、ロサーナ・トレス、それからお弁当を持って通勤バスで通ったフィルムアーカイヴで観た映画たち。ほかにもたくさんの映画が登場する。文学では、アントニオ・タブッキ、ジョゼ・サラマーゴ、テルセイラ島のアラモ・オリヴェイラ、そして偶然見つけた書店で手に入れたうすい詩集。はじめは読み過ごしても、後になってどこかでその名前を見つけて、あらためてこの本を開くことがある。ポルトガルで映画を作る、鈴木仁篤さんは三日月書店にも一度来てくれた。

そして旅は西の果てへ向かう。リスボンから西に1500キロの、火山島からなるアソーレス諸島。その一つテルセイラ島に降り立つ。

「機内にしずかなどよめきが聞こえて、窓をのぞきこむと島が見えた。緑の平野が広がり、箱庭のようにみえる家も点在していた。私は涙が出そうになった。陸地はどんどん迫ってきて、低空飛行とともに、その島が現実のものになった。」

白いアジサイの並ぶ道や、島の広い草地に牛たちがいる風景を想像する。テルセイラ島からさらにプロペラ機に乗って、ピコ山を下に見て、かつての捕鯨の島、最西端のフローレス島へ。島のバスで、断崖の道、ジェットコースターのような急こう配の道を抜け、最西端の村ファジャン・グランデにたどり着く。高い山と、海の間の狭い平地にできた村。古い家の並ぶ道と、真っ黒な岩だらけの海岸が続く。西の果ての厳しさと、そこに生きる人がいる。

「半島の山裾に、白い教会がひっそりと建っていた。まるで夢の中の一コマのような光景だ。あそこまで歩いていくことで、祈りが届くような気がする。」

この本のあとがきには、サラマーゴのある言葉が置かれている。その言葉にあるように、きっと恵子さんの旅は続く。その旅の話を聞きたいと思う。

「小さな畑にやせたヤギがいた。」

西の果てへ向かうバスの、そんなちいさな描写がなぜか心に残っている。それは旅の記憶のあり方に似ていると思う。もう来ることのないかもしれない遠い場所を、その土地の風と通り過ぎるとき、道の途中で不意に目が合ってしまう、名付けようのない風景がある。その風景をしずかに胸にしまい、旅の小さな記憶としていっしょに生きていく。旅をしたいなと思う。マルヴォン、ヴィディゲイラ、リスボン、セジンブラ、アソーレス、この本に出てきた土地の名前を心にうかべるだけで胸のあたりがあたたかくなる。いつの日か、すでに親しくおもえるその路地に、岬に、ほんとうに降り立つことを夢見ている。

三日月書店 山崎講平 @mikazuki_books

国立駅から歩いて5分、外国語の本も扱う小さな古本屋です。